تُعد التغيرات في أسعار السلات الرئيسية للسلع والخدمات من أكثر المقاييس التي تتم مراقبتها عن كثب في الاقتصاد الكلي، إلى جانب النمو الاقتصادي، فهي من المؤشرات الهامة لسلامة الأوضاع الاقتصادية، وتؤثر على كافة الجوانب، من القوة الشرائية وثقة الأسر إلى قرارات الاستثمار والسياسة النقدية. وفي حين يُعتبر قدراً معيناً من ارتفاع الأسعار (التضخم) سمة طبيعية، بل مطلوبة لنمو الاقتصاد، فإن التضخم المفرط والانخفاض الكبير في الأسعار (الانكماش) يمكن أن يسببا اختلالات كبيرة وأضراراً طويلة الأمد.

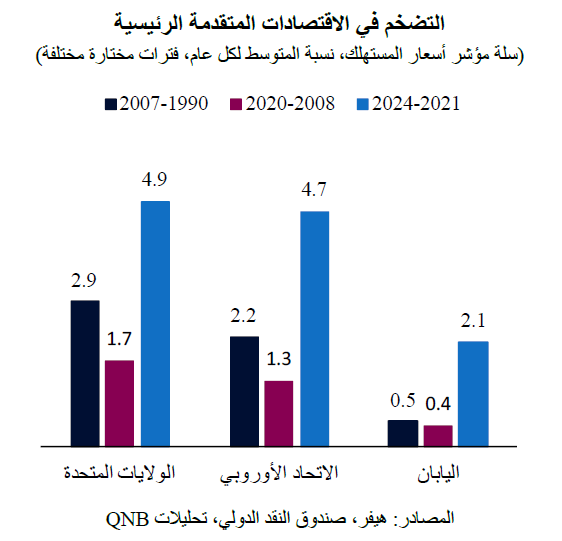

إن معدلات التضخم المعتدلة، كتلك التي سُجلت خلال فترة ما يسمى بالاعتدال الكبير (1990-2007) في أغلب الاقتصادات المتقدمة، تعكس عادة اقتصاداً حيوياً يحقق نمواً متوازناً. ولكن، عندما يصبح التضخم مفرطاً ومستمراً - كما حدث أثناء فترات فرط الطلب، أو صدمات العرض، أو ضعف التوقعات، مثل الفترة التي أعقبت جائحة كوفيد-19 مباشرة - فإنه يؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي، وتراجع هوامش الربح، وتزعزع استقرار الأسواق المالية. كما أنه يجبر البنوك المركزية على الاستجابة بتشديد سياساتها النقدية بقوة، وهو ما قد يؤدي إلى حالات الركود أو الضغوط المالية.

وعلى العكس من ذلك، فإن الانكماش - أي الانخفاض المستمر في المستوى العام للأسعار أو التضخم الأقل بكثير من المستوى الطبيعي ـ يُعتبر عادة من أعراض الضعف الهيكلي الأعمق، مثل انخفاض الطلب، أو تقليص الديون المالية، أو الركود الديموغرافي. وقد يبدو انخفاض الأسعار إيجابياً في الظاهر، ولكنه يمكن أن يثبط الاستهلاك، ويؤخر الاستثمار، ويزيد من أعباء الديون الحقيقية، ويرمي بالاقتصادات في حلقة مفرغة من النمو المنخفض وضعف الثقة. وتظل تجربة اليابان في تسعينات القرن الماضي وبداية العقد الأول من القرن الحالي بمثابة عبرة حول العواقب طويلة الأمد المترتبة على استفحال الانكماش. وبدرجة أقل، مرت الاقتصادات الكبرى الأخرى بمرحلة مشابهة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2007 و2008.

واللافت أنه بعد فترة أدت فيها صدمات العرض المرتبطة بالجائحة إلى تضخم أعلى بكثير من المعتاد، لا يوجد إجماع كبير حول ما إذا كان التضخم أو الانكماش سيكونان محركين اقتصاديين رئيسيين على المدى المتوسط أو الطويل.

فمن ناحية، يسلط بعض المحللين الضوء على أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة التضخم إلى الواجهة كمصدر للقلق الاقتصادي يكمن في تفكك العديد من العوامل الهيكلية التي دعمت "الاعتدال الكبير". فخلال تلك الفترة، أدت عدة عوامل مجتمعة إلى كبح ضغوط الأسعار واستقرار الاقتصاد الكلي، فقد دعم تزايد العولمة انخفاض أسعار الواردات ونقل الأعمال إلى الخارج، وساهم الاستقرار الجيوسياسي النسبي في فتح طرق التجارة وانسياب تدفقات رؤوس الأموال، وعزز تكامل سلاسل التوريد الإنتاج في الوقت المناسب بأقل تكاليف تخزين، وأدى بروز الساسة والمسؤولين الحكوميين التكنوقراط المتعقلين إلى تثبيت التوقعات الاقتصادية من خلال سياسات ذات مصداقية وشفافية.

لكن في السنوات الأخيرة، تحولت العديد من هذه العوامل المواتية إلى رياح معاكسة. فقد أدى التشرذم الجيوسياسي، الذي اتسم بتصاعد الحمائية، والتنافس بين الولايات المتحدة والصين، وحرب أوكرانيا، والصراعات الإقليمية، إلى تقويض جزئي للانفتاح التجاري، وزاد من حالة عدم اليقين في شبكات الإنتاج العالمية. وكشفت جائحة كوفيد عن هشاشة سلاسل التوريد المحسّنة بشكل مفرط، مما دفع إلى التحول نحو إعادة توطين الإنتاج ووضع العديد من الخطط الاحتياطية البديلة، الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع هيكل التكلفة. علاوة على ذلك، أدت ردود الفعل الشعبوية وتسييس الإجراءات الاقتصادية، في بعض الحالات، إلى إضعاف الحوكمة والقيود المؤسسية على صانعي القرار، على الأقل منذ بداية ولاية ترامب الأولى في عام 2017. وإلى جانب الضغوط الديموغرافية (انخفاض عدد العاملين لإعالة المزيد من العاطلين عن العمل)، وتكاليف التحول الأخضر، والمنافسة الاستراتيجية على التقنيات الحيوية، تدعم هذه التحولات حجة بعض المحللين بأن البيئة الاقتصادية ستكون أكثر عرضة للتضخم في المستقبل، حيث لن يكون استقرار الأسعار أمراً يُستهان به.

من ناحية أخرى، يرى العديد من المحللين أنه من الخطأ افتراض أن فترة ما بعد كوفيد وحرب أوكرانيا تتسم بارتفاع منتظم في معدلات التضخم. فهناك عوامل قوية ومتسارعة تعمل على خفض التضخم، لا سيما تلك المتجذرة في الابتكار التكنولوجي. ويواصل التقدم في الرقمنة والروبوتات والذكاء الاصطناعي تغيير وظائف الإنتاج التقليدية، وخفض تكاليف التشغيل، وتقليص التكلفة الحدية للخدمات والسلع القائمة على المعرفة بشكل كبير. ويؤدي التقديم الرقمي لخدمات التعليم والتمويل والإعلام، وحتى الرعاية الصحية، إلى تحويل هياكل التكلفة نحو الانخفاض، بينما تُحسن الأتمتة والتعلم الآلي الإنتاجية في كل من التصنيع والخدمات.

علاوة على ذلك، قد تسفر بعض التطورات الجيوسياسية التي يُنظر إليها عادة على أنها تضخمية - مثل تجزئة التجارة - عن عواقب انكماشية في ظل ظروف معينة. ومن الأمثلة التاريخية ذات الصلة خلال ثلاثينيات القرن الماضي، عندما أشعلت الحواجز الجمركية الصارمة، مثل قانون سموت-هاولي الأمريكي، حروباً تجارية انتقامية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانهيار الطلب العالمي وحدوث دوامات انكماشية.

بشكل عام، نعتقد أن الاقتصاد العالمي لم يعد مستقراً في بيئة تضخمية أو انكماشية بحتة، بل يبحر في حقبة جديدة تتسم بالتقلبات الهيكلية. ويُتوقع أن تظل القوى الانكماشية طويلة الأمد - لا سيما تلك الناجمة عن التقدم التكنولوجي والأتمتة ورقمنة الخدمات - مهيمنة على المدى الطويل، لكن ستتخللها بشكل متزايد فترات قصيرة من الارتفاع الحاد في التضخم، مدفوعة بصدمات العرض المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتكاليف التحول الأخضر، وعدم اليقين السياسي. ولا يتسم هذا المشهد المتطور بتضخم جامح أو انكماش متجذر، بل بحساسية متزايدة للصدمات، حيث تتباين العوامل المرتبطة بالأسعار بشكل كبير عبر المناطق والقطاعات والآفاق الزمنية.

يمكنك أيضاً تنزيل نسخة PDF من التقرير عربي و English